À chaud 82

La chute de la Maison Trump

Un point d’orgue au populisme ?, par Yann Moulier Boutang

Trump n’avait pas été réélu en novembre 2020. Il a laissé planer le doute sur son départ le 16 janvier, jusqu’au bout. Si 47 % des électeurs républicains ne croient pas que les élections ont été truquées, 48 %, une très courte majorité, donc pas loin de 35 millions d’électeurs, le croient eux, dur comme fer. Coup d’État pour un … Continuer la lecture de La chute de la Maison Trump

Un point d’orgue au populisme ? →

La Marche des Solidarités

Itinérance et alliance, par Gaëtane Lamarche-Vadel

Porte Saint-Denis à Paris, « la Marche des Solidarités », fête le 18 décembre, anniversaire de la journée où fut adoptée par l’OIT la Convention internationale sur « la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille » : résolution 45/158 du 18 décembre 1990. 20 ans après, en 2020 les objectifs de la … Continuer la lecture de La Marche des Solidarités

Itinérance et alliance →

La nuit d’après

Lecture critique du couvre-feu, par Luc Gwiazdzinski

Pendant des années, on a rappelé que la première liberté supprimée par les autorités en cas de crise était celle de circuler la nuit. On citait les coups d’État, les guerres ou les mesures d’exception accompagnant certaines manifestations altermondialistes comme le sommet de Seattle. C’était toujours loin, dans un autre contexte ou avant. Jamais ici … Continuer la lecture de La nuit d’après

Lecture critique du couvre-feu →

Hors-champ 82.

Le mythe de la charge maximale

Migrations mondiales et « capacité d’accueil » de l’État nation, par Michelle Ty

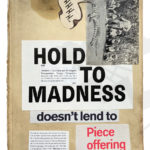

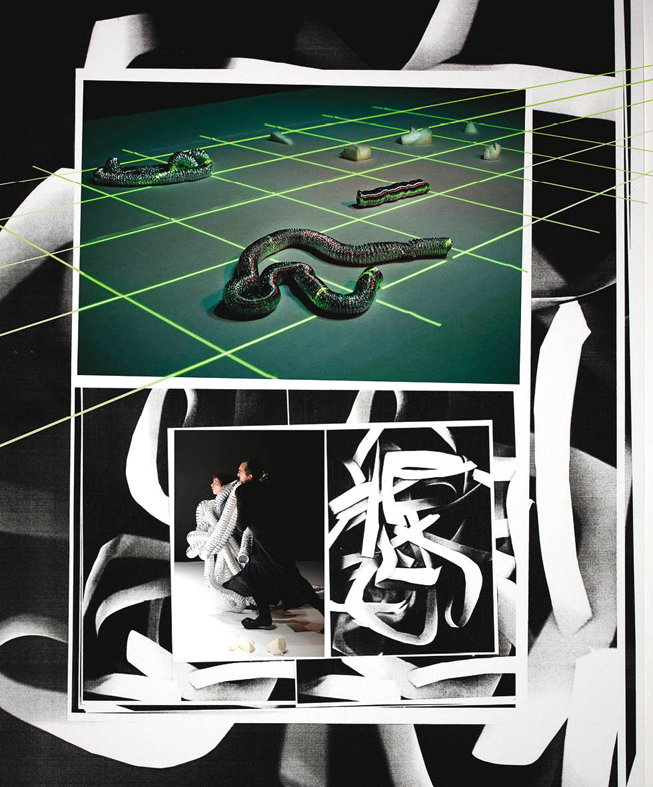

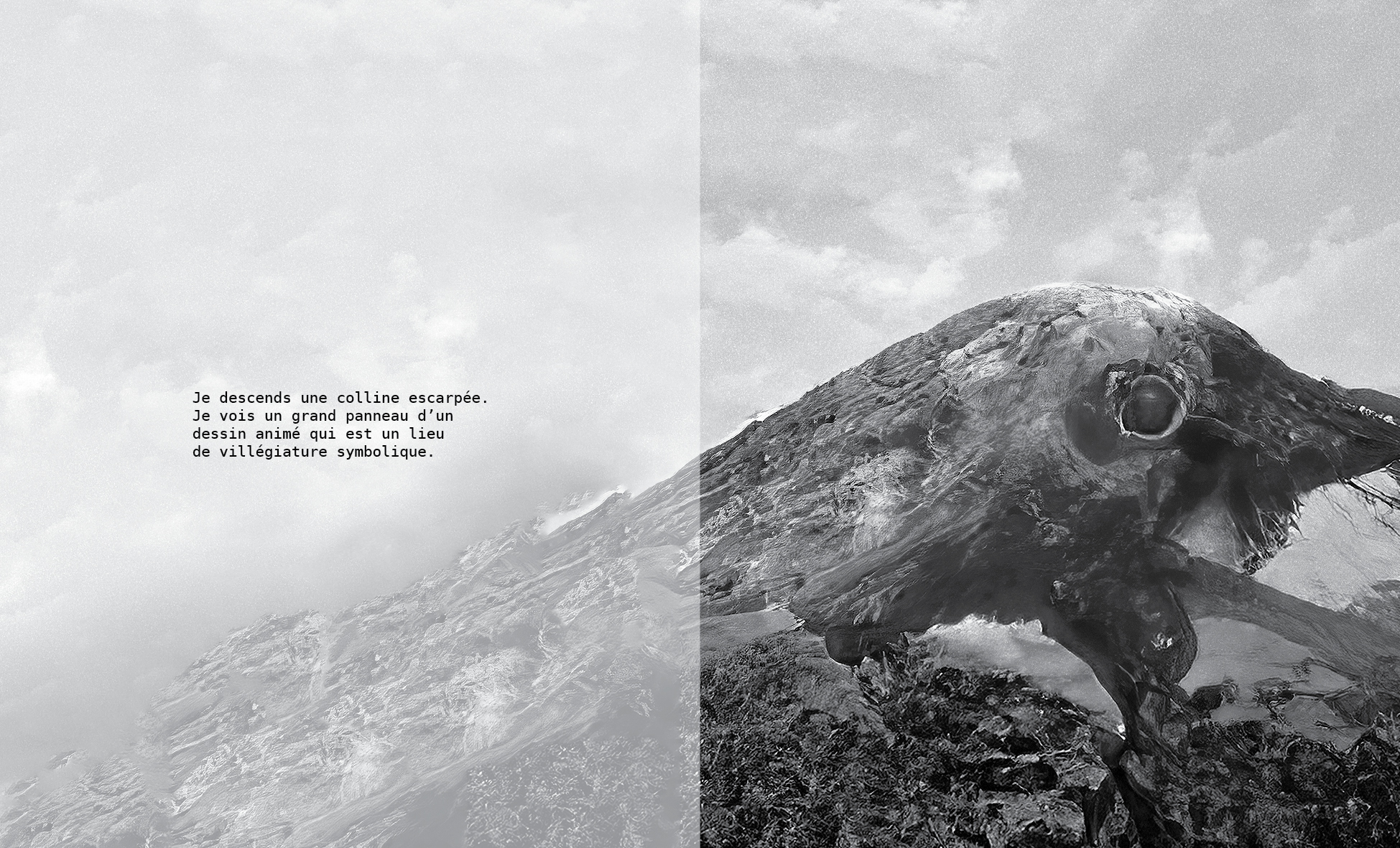

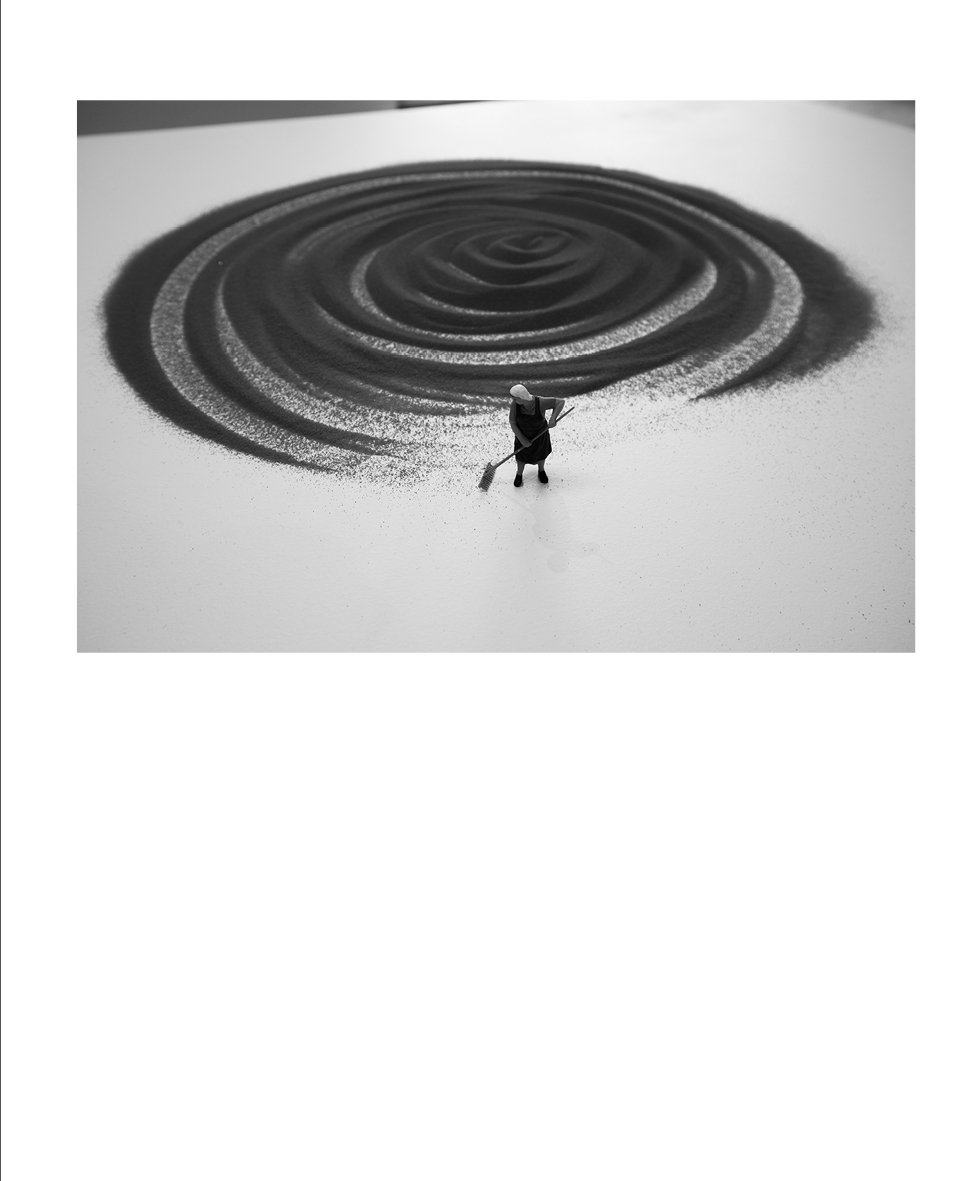

Icônes 82. Brook Garru Andrew

Prendre en compte le Trou Colonial

Les collages de Brook Garru Andrew, par Jessica Neath

Au cours de l’année 2020, Brook Garru Andrew a travaillé dans son studio de Melbourne sur une nouvelle série de collages. Ce travail fut initié à la fois par un gros titre de journal de 2019 « Cette année, soyez préparés », qui semblait annoncer les épreuves de la pandémie à venir, et par un livre du … Continuer la lecture de Prendre en compte le Trou Colonial

Les collages de Brook Garru Andrew →

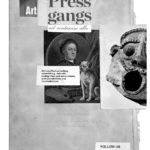

Entretien avec Brook Garru Andrew par Alexie Glass-Kantor

Les matériaux, par Alexie Glass-Kantor et Brook Garru Andrew

Conversation à l’occasion de l’exposition This Year de Brook Garru Andrew à la Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney, Australie, le 7 octobre 2020. Alexie Glass-Kantor : Votre pratique depuis plus de 25 ans a consisté à faire converger et juxtaposer l’anthropologique, l’historique, les cultures populaires et visuelles, pour repenser et subvertir les structures existantes et les paradigmes de pouvoir, en les repensant de … Continuer la lecture de Entretien avec Brook Garru Andrew par Alexie Glass-Kantor

Les matériaux →

Majeure 82. Globalisations esthétiques

Dans le domaine esthétique aussi, l’asymétrie entre des expressions globales hégémoniques et des arts en circuits courts locaux pourrait tourner à l’opposition binaire et simpliste. C’est plutôt dans l’emboitement et les frottements entre les échelles qu’émergent des pratiques esthétiques originales. À la suite des travaux d’Anna Tsing, le dossier dédualise artistiquement le couple global/local par des contributions inédites sur les détournements de l’auto‑ tune, le travail esthétique des contraintes qui pèsent sur les écoles d’art ou les ateliers en hôpital jusqu’aux zones irréversiblement intermédiaires que peuvent être le partage des recettes de cuisine ou les tentatives de dire « nous» en se flotillant l’entre‑ soi.

Esthétiques à échelles à frictions, par Nathalie Blanc et Christoffel David

Même si l’hégémonisme de Netflix est repoussante, spectateurs et spectatrices reconnaissent que la globalisation des productions de série n’ôte rien au génie des scénaristes et que Netflix déploie des trésors de stratégie pour adapter son offre d’un coin de la planète à l’autre. Les jugements esthétiques sont aux prises avec des questions d’échelles de diffusion, … Continuer la lecture de Esthétiques à échelles à frictions →

Mineure 82. Désidentifications

Le mot queer renvoie étymologiquement en anglais à ce qui est de travers, oblique, pas droit, par contraste avec straight, qui désigne le bien-aligné, le rectiligne. Au début du XXe siècle, le mot s’est mis à être employé pour désigner, sur le mode de l’insulte, tous·tes celle·ux qui dévient de l’ordre hétérosexuel ; et dans les années 1980, dans le sillage du féminisme et de la pandémie de sida, le mot a fait l’objet d’une réappropriation et été lancé comme un cri de ralliement adressé à celleux qui ne se retrouvaient pas dans les binarités homme/femme, homo/hétéro, cis/trans. Mais cela n’a pas duré, et queer a eu tôt fait de redevenir une identité et une marque dont on imprime des t-shirts. Les textes de cette Mineure proposent de considérer une alternative : la désidentification, c’est à dire le refus de s’identifier au registre policier du genre. Une pratique fugitive appelée à susciter des alliances indisciplinées.